|

|

|

L'ARCIERIA TRA I CELTI

Poco si sa dell'uso dell'arco tra i Celti, sicuramente era uno strumento usato per la caccia, ma dell'impiego in battaglia abbiamo scarse testimonianze e rinvenimenti archeologici.

Testimonianze dell'arcieria celta le abbiamo dagli scritti latini, infatti, Svetonio, in "Vite dei dodici Cesari I, 68" racconta un episodio che riguarda la battaglia di Durazzo, tra Cesare e Pompeo durante la guerra civile, qui i Celti non centrano, ma è una testimonianza importante per capire quanto l'arcieria era importante in battaglia.

Narra di Cassio Sceva che durante la battaglia di Durazzo perse un occhio perchè colpito da una freccia e sullo scudo ricevette centotrenta colpi di frecce.

Svetonio, Vite dei dodici Cesari I, 68

Per queste ragioni li rese non solo fedelissimi a sé ma anche molto intrepidi. All'inizio della guerra civile i centurioni di ciascuna legione gli offrirono di tasca propria l'equipaggiamento di un cavaliere mentre tutti i soldati prestarono i propri servizi gratuitamente senza paga e senza rancio dato che i più ricchi si erano impegnati al mantenimento dei più poveri. In un periodo così lungo nessuno di loro lo abbandonò mai e la maggior parte di quelli che furono resi prigionieri si opposero al fatto che la vita fosse loro risparmiata a condizione che volessero continuare a combattere contro di lui. Sopportavano Quanto la fame e le altre privazioni non solo quando erano assediati ma anche quando assediavano con tale forza che Pompeo dopo aver visto nelle fortificazioni di Durazzo un tipo di pane fatto con erba del quale si nutrivano disse di avere a che fare con bestie e rapidamente lo fece eliminare e ordinò di non mostrarlo a nessuno in modo che gli animi dei suoi soldati non fossero scoraggiati dalla tenacia e dall'ostinazione del nemico. Con quanto valore essi abbiano combattuto è testimoniato dal fatto che dopo essere stati sconfitti una volta presso Durazzo essi stessi spontaneamente reclamarono spontaneamente la punizione tanto che il loro generale dovette più consolarli che rimproverarli. In tutte le altre battaglie pur essendo inferiori per numero in molte parti vinsero facilmente le forze innumerevoli del nemico. Infine una sola coorte della sesta legione posta a difesa di una fortezza riuscì a far fronte per alcune ore a quattro legioni di Pompeo benché quasi tutti gli uomini della coorte fossero trafitti dal gran numero delle frecce nemiche delle quali centotrentamila furono trovate all’interno del vallo. E non è strano se si considerano le gesta individuali come quelle del centurione Cassio Sceva o del soldato semplice Gaio Acilio per non citarne altri. Sceva colpito ad un occhio trapassato il femore e l'omero trafitto lo scudo da centoventi colpi continuò la difesa della porta della fortezza a lui affidata. Acilio durante la battaglia navale presso Marsiglia dopo che gli fu tagliata la mano destra che aveva posto sulla poppa di una nave nemica imitando il mirabile esempio del greco Cinegiro saltò sulla nave respingendo con la sporgenza dello scudo coloro che gli venivano incontro.

E pure Giulio Cesare, nel "De Bello Gallico" libro VII ai paragrafi 31 e 80, parla dell'arcieria gallica.

Giulio Cesare, De Bello Gallico, VII, 31

Nè veniva meno alle sue promesse Vercingetorige. Egli cercava con tutte le sue forze di attrarre le altre nazioni e allettava i loro capi con regali e promesse. A tale scopo sceglieva uomini capaci di conquistarli facilmente con discorsi insinuanti o grazie alla loro amicizia. Gli scampati alla espugnazione di Avarico si preoccora che vengano forniti di armi e di abiti; per riempire poi i vuoti fra le sue milizie impone alle varie nazioni un certo numero di soldati, fissandone le quantità e il giorno della loro consegna nell'accampamento; tutti gli arcieri, numerosissimi in Gallia devono essere aruolati e spediti a lui. Con queste misure colma rapidamente le perdite di Avarico. Intanto arriva da lui Teutomato, figlio di Ollovicone, Re dei Niziobrogi, il cui padre era stato proclamato amico del nostro Senato; conduceva con se un buon nerbo di cavalleria, sua o assoldata in Aquitania.

Giulio Cesare, De Bello Gallico, VII, 80

Cesare schiera tutta la fanteria su due fronti della linea fortificata perchè al momento opportuno ciascuno occupi il suo posto e lo conosca bene; poi fa uscire dalla'accampamento la cavalleria da battaglia. Da tutti gli accampamenti disposti qua e là sulle cime dei colli, la vista spaziava e tutti i soldati osservavano con l'animo teso lo sviluppo della battaglia. I Galli avevano inserito in ordine sparso fra i cavalieri alcuni arcieri e truppe leggere, che venissero in soccorso dei compagni se cedevano e tenessero testa ai nostri cavalieri. Parecchi di questi ultimi, feriti all'improvviso da loro, abbandonavano il combattimento. Come i Galli si convinsero che i propri cavalieri avevano la meglio nello scontro, e videro i nostri sovverchiati dalla loro superiorità numerica, allora tutti, quelli chiusi nella fortezza e quelli venuti in loro soccorso cominciarono ad indietreggiare i compagni con clamori e col grido di battaglia. Poi che lo scontro avveniva sotto gli occhi di tutti e non si potevano nascondere nè gli eroismi nè le viltà, gli uni come gli altri erano stimolati a prodigarsi sia dalla brama di gloria sia dalla paura del ignominia. La battaglia durò da mezzogiorno fin quasi al tramonto senza che la vittoria fosse decisa; finchè i Germani, concentrati i loro drappelli in un punto solo, si lanciarono sui nemici e li sbaragliarono; con la loro fuga gli arcieri vennero accerchiati e uccisi. Così pure sugli altri fronti i nostri inseguirono i nemici in rotta fino ai loro accampamenti, senza dare la possibilità di riorganizzarsi. Invece gli usciti da Alesia si ritirarono nella fortezza, tristi e quasi senza più speranza di vittoria.

Nel concreto, gli elementi archeologici più interessanti, li abbiamo da ritrovamenti e studi nord europei.

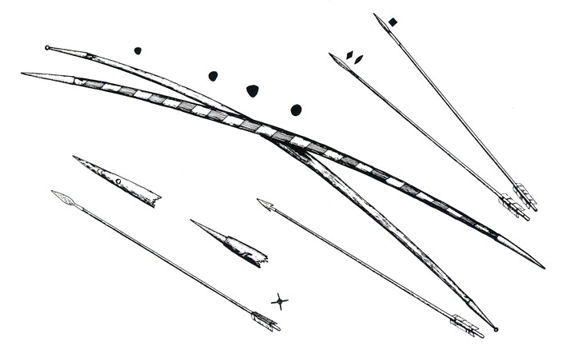

Archi lunghi di pregevole manifattura sono stati trovati a Nydam, nel territorio degli Angles. Misurano circa due metri di lunghezza, realizzati in legno di tasso, alle estremità dei flettenti hanno montati puntali di ferro o bussole e l’impugnatura è rilegata con un sottile filo. Le frecce misurano dai 68 agli 85 centimetri di lunghezza.

Gli archi germani, datati dall’anno 100 d.C. al 350 d.C., sono fatti in legno di tasso e abete.

Erano archi lunghi riconoscibili dalla profonda sezione a “D”.

Era probabile che, come gli archi lunghi inglesi degli anni avanzati, questi fossero archi composti da una combinazione di alburno, che resiste all’allungamento, per il dorso e di durame, resistente alla compressione, per il ventre dell’arco. Aste trovate a Vimose, Kragehul e Nydam misurano dai 168 ai 198 centimetri.

Benché usate per un limitato grado dai gruppi germanici nelle isole britanniche, e anche meno da quelli che si sono insediati nel Gaul, gli archi furono usati per avvantaggiarsi dagli altri popoli germanici.

Come riportato sopra, archi “self” e pochi archi compositi furono usati dagli Alemanni. Veri archi lunghi erano presenti nei depositi più a nord degli acquitrini. Datati dal II al IV sec. d.C., queste armi furono sviluppate dalle popolazioni germaniche per loro conto. Alcuni fasci di frecce ritrovati, sembrerebbero state concepite per perforare le armature.

Una larga porzione dell’esercito Visigoto era composta da arcieri e lancieri. La loro cavalleria era composta da capi seguiti dai loro compagni.

Gli uomini con l’arco costituiscono anche un’importante elemento negli eserciti Ostrogoti; come è successo per gli arcieri germani, un numero molto esiguo di archi compositi potrebbe essere stato usato, ma nella maggior parte dei casi sarebbero stati usati archi “self” o archi compositi.

Gli archi lunghi trovati a Vimose, Kragehul e Nydam, datati dal 100 al 350 d.C., sono stati precedentemente annotati, l’arco usato dai nomadi della steppa, inclusi i Sarmati e gli Unni, erano i potenti, riflessi, archi compositi. I loro flettenti sono costituiti da materiali laminati di differenti origini: legno, tendine e corno.

Quando l’arco è scordato si ottiene una siluette a forma di “C”, a volte con le parti finali che vanno a formare una croce. Quando viene incordato, la “C” viene aperta all’indietro contro la sua curvatura naturale che viene mantenuta in quel modo dalla corda, l’arco è “avvolto” per l’azione.

|

|

Archi e freccie ritrovati a Nydam (da Romen's Enemis I, German and Dacians, Osprey Publishing)

|

Bibliografia:

AA.VV. I Celti, Bompiani, Milano 1991.

AA.VV. Celti dal cuore dell'Europa all'Insubria, vol. 1-2, Kronos B.Y. Edizioni 2004.

AA.VV. La raccolta archeologica e il territorio, Museo Civico di Sesto Calende, Sesto Calende 2000.

AA.VV. Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca, Origines, Firenze 1975.

AA.VV. I Leponti, tra mito e realtà, vol. 1-2, Armando Dadò Editore, Locarno 2000.

AA.VV. Atti 2° Convegno Archeologico Regionale, La Lombardia tra Protostoria e Romanità, Società Archeologica Comense, Como 1986.

Elena Percivaldi, I Celti, Un popolo e una civiltà d'Europa, Giunti, Firenze 2003.

Peter Wilcox, Romen's Enemis I, German and Dacians, Men at Arms 129, Osprey Publishing.

Giulio Cesare, De Bello Gallico.

Tito Livio, Ab Urbe Condita Libri.

Strabone, Geografia.

Svetonio, Vite dei dodici Cesari I.

|

Layout e Grafica ©Mimina di Sagitta Barbarica-Biturigi

|